NEWS実施報告

-

2024/06/06

- イベント

- データサイエンスcafé

- 実施報告

- お知らせ

【実施報告】5/28に『データサイエンス入門』をテーマにしたDSCaféを開催しました

2024年5月28日開催のデータサイエンスCaféは、第1部を山形大学大学院理工学研究科の田中敦准教授に「身近なデータからのデータサイエンス入門」についてご講演いただきました。第2部は、山形大学データサイエンス教育研究推進センターの石川彩香講師がファシリテーターとなり、データサイエンス学習相談会を開催しました。 田中先生のご講演は、「データ分析は何のために必要なのか?」ということから始まりました。データ分析には様々な分析方法がありますが、データを正しく理解するには、「統計処理」についての基礎知識(考え方)を理解する必要があり、「みせ方(可視化方法)」次第で理解が大きく変わります。また、世の中はデータにあふれている(あらゆるものがデータ分析の対象となる)といったことを、SNS(ソーシャルネットワーク)分析の例を使ってお話いただきました。 第2部のデータサイエンス学習相談会は、石川先生からの話題提供に続いて、参加者からの質疑応答が行われました。学生や教員だけでなく、会場やオンライン上の一般の方からも様々な内容の質問が登場し、様々な議論が交わされました。ご視聴後アンケートでも「山大だけでなく、一般の方も参加されているので、終盤の質疑応答が活発に行われたのが、楽しかったです。」というお言葉をいただきました。 当日は、会場には山形市内2校の高校生2名と学部生5名を含む13名、オンラインには学部生6名を含めた21名の合計34名が参加しました。当日参加できなかった皆様にも、見逃し配信でご参加いただました(全体の申込者は76名でした)。 次回は6月25日「医療×AI」をテーマに山形大学医学部の先生にご講演いただきます。お楽しみに!

-

2024/05/24

- お知らせ

- 実施報告

【実施報告】理学部&農学部教員によるDSCaféを5/14に開催しました

2024年5月14日開催のデータサイエンスCaféは、山形大学理学部の門叶冬樹教授と、山形大学農学部の今野真輔助教にご講演いただきました。 門叶先生のご講演は、「福島第一原発事故に伴う山形県内の放射性物質分布状況の研究」。研究メンバーは山形大学生や教職員を中心に、山形県水大気環境課、山形県環境科学センターとの共同研究で実施されています。福島第一原発事故によって非常に多くの放射性核種が放出され、徐々に減衰してはいますが、いまだに各地から放射性物質が検出されています。そこで山形県内の放射性物質の土壌や水底への沈着状況や経年変化を調査されています。今回はその研究成果の一部をご報告いただきました。 今野先生のご講演は「深層学習による家畜行動の解析と飼育管理への応用」。家畜の飼育管理といえば、”飼養(餌やり)、繁殖、衛生、畜産物(搾乳)、糞尿などの管理などがありますが、家畜にストレスを与えない飼育環境を整えることも重要なこと。そこで先生は、動画で撮影した姿勢データセットを物体検出アルゴリズムで深層学習させることで行動解析し、作成したAIモデルを使って、気温低下に伴うカーボンヒーターと横伏臥時間との関係を解析したとのこと。今回はその方法と結果についてご発表いただきました。 質疑応答はお二人のご講演後となりましたが、会場とオンライン双方から活発な質問が飛び出し、様々な議論が交わされました。最後には、ご講演者の2人から、学生の皆さんに向けて「学生時代にやっておいた方が良いと思うこと」について、メッセージもいただきました。 講演当日は内訳は会場10名(学生5、教員4,スタッフ1)、オンライン19名、合計30名が参加しました。オンライン上には高校生のご参加もありました。残念ながら当日参加できなかった皆様にも、見逃し配信のURLをお送りしました。今回のお申込者は見逃し配信を含め全部で55名でした。 次回は5月28日に「データサイエンス入門」をテーマにお届けします。お楽しみに! (写真上段から講演風景と門叶先生、今野先生、今野先生と門叶先生)

-

2024/05/08

- お知らせ

- 実施報告

【実施報告】DSCafé「音声情報処理とその応用 -コンピュータと音声/水中で話ができる世界を創る」を4/16に開催しました

2024年4月16日開催のデータサイエンスCaféは、「音声情報処理」をキーワードに、山形大学大学院理工学研究科の小坂哲夫教授と、山形カシオ株式会社の鈴木隆司氏にご講演いただきました。 小坂先生のご講演では、音声情報処理とAIの関係性の歴史と、先生のご研究内容の紹介。ボイスチェンジャーを使って、より自然な(人間に近い)表現で声質変換にするには、感情表現が重要で、そこには”韻律”がポイントとなること、マルチモーダル対話システムで、AIがより人間らしく対話するには、音声の感情認識や身体表現(ジェスチャ)を考慮することが重要であることなどについて、学生とアバターの掛け合い動画で、ご紹介いただきました。また、文字情報を音声変換する音声合成(text-to-speach)では、感情表現の特徴抽出がポイントとのことでした。ご講演のまとめでは、”音声処理技術は、ディープラーニングの登場で大きく進展し、GPUなどの計算性能の向上、事前学習モデルの登場で分野によっては敷居が低くなったものの、チューニングが必要であり、目的ごとに必要なデータ収集が重要!”とのお話でした。 鈴木氏のご講演は、水中トランシーバー「Logosease」の開発秘話。開発の根底にあるのは、『世界中どこでも話ができる時代なのに、”水の中では、話をすることができない”という問題を解決したい!』という思い。きかっけは当時10歳でダイビングをはじめたご息女。レジャーダイビングでも手軽に使える水中通話機をつくるにはどうしたらいいか?明瞭な音声に変換するにはどうしたらよいか?という課題に出会います。そこで、小坂先生のご指導下で、会社の同僚とともに数々のプロトタイプを作成し、改良を重ねた日々のご様子や、出来上がってみたら、海猿(レスキューダイバー)やTV出演者に好評だった、というお話を実際の動画とともに、ご紹介いただきました。鈴木氏のご講演で最も印象に残ったのは最後のまとめ。『DXの本質は「新たな価値の創造」。新たな価値を発見(課題の発見)、設計、伝達、実現(必要な人が実際に使う)といったプロセスが重要。そして、データサイエンティストに求められるのは、何のためにやっているのかを理解し、データを採取するところから分析・予測し、その価値を伝えていくということ。』というお話でした。 講演当日は、会場10名、オンライン25名の総勢35名が参加。また当日参加できなかった方にも、見逃し配信をご覧いただきました。今回のお申込者は見逃し配信を含め70名。YUDS関係者6名も参加しました。当日会場参加は飛入りもOKです。次回は5月14日です! (写真上段から第1部講演風景と小坂氏、第2部講演風景と鈴木氏)

-

2024/04/25

- お知らせ

- 実施報告

【JUHYO PROGRAM】3Dデザイナー講習会を実施しました

4月24日(水)夕方、JUHYOプログラム「3Dデザイナー講習会」初級コースの第1回を実施しました! JUHYO プログラムは大学生の空きコマを利用して自分の興味のあることを学び、スキルアップを目指す勉強会です。山形大学生は誰でも無料で参加することができます。 4月に入学したばかりの1年生を含め、 4人の学生が受講しました。 約1時間の講習で、3Dプリンターに初めて触れる学生さんも基本的な操作を学び、自分の作りたい作品を印刷できるようになりました。 このプログラムへの参加をきっかけに学生同士のコミュニティができて、新しい学びのキッカケになることが期待されます。 ◆ JUHYO PROGRAM について

-

2024/02/16

- お知らせ

- 各種勉強会

- 実施報告

(2/14)かるほくデータ活用セミナー

令和6年2月14日(水)、山形市内で「かるほくデータ活用セミナー」が開催されました。 「かるほく(かるほく未来創造Lab)」は、地域の農業を取り巻く生産人口減少、自然災害などの様々な課題に対し、果樹栽培データを活用したアプリシステム開発等に取り組んでいます。県内の果樹園の気象・温度データ、果実の生育データを収集・分析し可視化することで、凍霜害や病害虫への対策、収穫時期予測等、果樹栽培の効率化と生産者の支援・育成を目指し活動しています。 本セミナーは、上山市、朝日町の合同セミナーとして開催され、当センターが会場設営の協力を行いました。会場は、山形市のやまぎん県民ホールで開催し、同時に上山市体育文化センターでオンライン配信され、行政担当者および農園関係者、大学生等、約60名が参加しました。 第1部講演会では、近内翔氏(筑波大学計算科学研究センター)が福島盆地の大規模凍霜害事例における果樹の発育ステージ・凍霜害危険度のモデル予測について、次に、奥野貴士教授(山形大学理学部)が上山市の西洋梨の凍霜害状況と園地環境マッピング・ハザードマップについて解説を行いました。同地域の園地でも計測地点によって朝晩の温度が異なり、それが凍霜害や果実発育にも影響することがグラフ化されており大変興味深い内容でした。 第2部は、やまぎん県民ホールの参加者によるパネルディスカッションが行われ、果樹栽培のデータ活用の可能性について活発な意見交換が行われました。

-

2024/01/26

- 実施報告

- イベント

- 各種勉強会

(1/24)FD講演会を実施しました

2024年1月24日(水)16時30分から「情報教育×オンデマンド教材の現状と可能性」をテーマにFD講演会を実施しました。学外から2名の講師をお招きし、オンデマンド教育を取り巻く現状と授業の実践方法、今後の展望について事例紹介を混じえてご講演いただきました。当日はハイブリッド形式で開催され、会場10名、オンライン23名の教育機関関係者にご参加いただきました。 第1部では、サイバー大学IT総合学部長の安間文彦教授に、フルオンライン大学におけるオンデマンド授業の構築と実践に向けた考え方や実施体制、授業時間内および授業時間外での学生の学習サポートの取組みについて、文部科学省提示の遠隔授業実施ガイドラインにも絡めてご紹介いただきました。 第2部では、日本データパシフィック株式会社の平治彦取締役社長から、自社製品であるLMS(WebClass)のコロナ禍前後での教育現場における活用方法の変化や、システムの利活用と、eラーニング教材を提供する上で留意すべき点などお話いただきました。 講演後の質疑応答では、オンデマンド授業を構築する場合のコストや時間の目安、組織的にオンデマンド授業を構築する場合の体制について大学運営の視点から質問があった一方、対面授業のざっくばらんな教員と学生の交流をオンデマンド授業ではどのようにカバーするかなど、教員目線での質問も多数寄せられました。 その後、会場とオンライン参加者数名で、講師を囲んでの情報交換会が行われ、活発な意見交換が交わされました。掲示板を使った学生サポート体制や、オンデマンド教材の更新の考え方、課題に取り組んだ学生の操作ログの見方など、様々な視点で話が展開していきました。 本講演会をとおし、対面授業とオンデマンド授業、双方のメリット・デメリットを見極めつつ、学生ニーズに応える授業づくりがこれからの教育現場で求められるとともに、授業コンテンツを作成する人員整備のほか、学生の学習をサポートする体制や、継続的に授業を実施するために教材コンテンツの設計や定期的な見直しについても検討が必要であることが分かりました。

-

2024/01/19

- お知らせ

- 実施報告

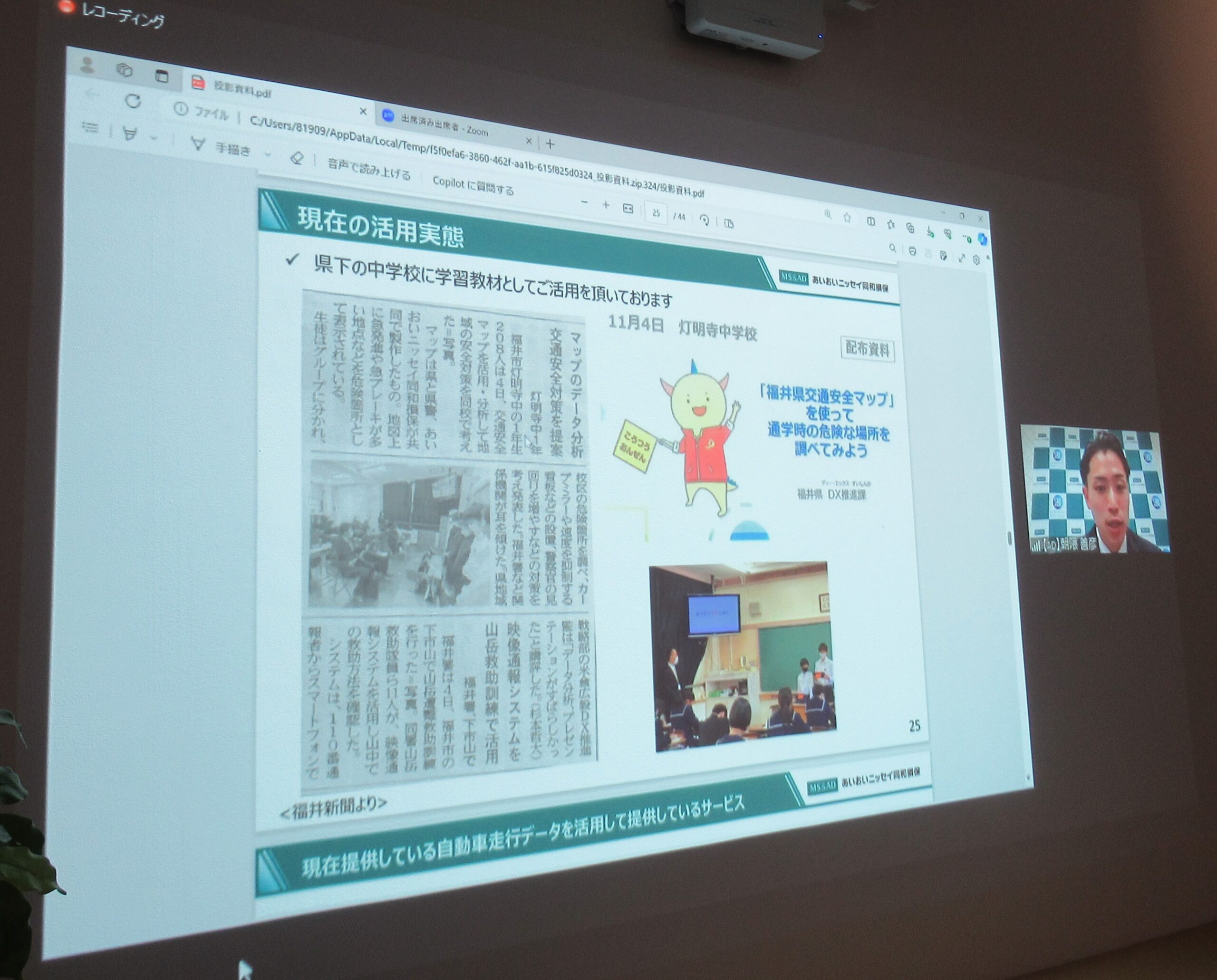

【実施報告】DSCaféランチ「自動車走行データを活用した当社の取り組みについて」

2024年1月17日のデータサイエンスカフェは、データビジネスの企画担当者から、実際の取り組みやリアルな話を聴く講演と座談会を開催しました。講師は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の朝隈善彦氏と田郷雄介氏のお二人にご依頼し、自動車走行データを活用した取り組み事例をご紹介いただきました。 講演は、会場参加は学生4名と教員3名、オンラインは学生8名と教員1名(合計16名)が参加がしました。講演前半は朝隈氏から”テレマティクス”とは何か?実際に取得している自動車走行データはどのようなものか、それを活用したビジネスに取り組む背景とは?などをご紹介いただきました。後半は田郷氏からテレマティクス技術を使って、実際に自動車走行データがどのように活用されているのかについて、お話いただきました。自動車走行データの活用については、自動車走行における安全管理での利用はもちろんですが、様々な分野のデータと組み合わせることで、新たなイノベーションを生み出す可能性を秘めていることについてもお話いただきました。 座談会では、会場4名、オンライン4名で、合計8名が参加し、次から次へと質問が飛び出し、みなさんお食事をする間もないほど、闊達な情報交換会となりました。 今回は諸事情により全編オンライン開催に変更となってしまいましたが、対面講演と同様に、活発な情報交換が行われ、参加者の皆さんからのアンケートでも、みなさん満足とのご回答をいただきました。 (写真は左から講師の朝隈氏、田郷氏、会場参加者の皆様)

-

2023/12/19

- お知らせ

- 実施報告

第6回講座を実施しました|データ駆動型課題解決スキルセット講座

2023年12月7日(木)に第6回「データ駆動型課題解決スキルセット講座」を実施しました。11月末までに参加者による座談会と、3回の講義をとおして数学基礎、データ可視化のアプローチの考え方を学び、後半では実データを用いて、企業が抱えるニーズや課題に対するアプローチの検討に入ります。 はじめに、本学理学部の奥野教授から後半のグループワークの進め方について説明がありました。今回のテーマは、「国家試験対策の教材を作成する出版社」の抱えるニーズに対し、社会人と学生のチームが課題解決のためのロールプレイを行うというもの。企業から課された課題やニーズに対し、どんなアプローチが考えられるか、プランニングを立てていくところから始めます。 奥野教授からは参加学生に向けて「普段の授業でリアルデータを扱ったり社会人と一緒にワークする機会はなかなか無いので、積極的に学んでほしい。」、社会人に向けて「学生のフレッシュで柔らかい考えを持っているので、対等に議論していただいたい」とメッセージが贈られました。 次に株式会社どうぐばこの小林氏から、今回扱うデータと課題について説明があり、その後、学生と社会人を混ぜた形で2グループ(1グループ6-7名程度)に分け、各グループのリーダーと書記を決めたうえで、それぞれディスカッションを進めました。 参加者からは早速、こんなデータがほしいが提供可能か等の質問や、課題ニーズの掘り下げのため様々な質問が飛び交っていました。

-

2023/12/13

- お知らせ

- 実施報告

【実施報告】DSCafé「持続可能な地域づくりのためのデータサイエンス ―生態系サービスの活用への挑戦ー」を12/7に開催しました

2023年12月7日開催のデータサイエンスCaféは、「科学―政策インターフェス×データサイエンス」をキーワードに、中央大学理工学部のホーテス・シュテファン教授にご講演いただきました。 持続可能性の概念 「持続可能性」という言葉は、SDGsの広がりとともに耳にしたことがある方も多いと思います。では持続可能性とは何でしょうか?科学の観点で説明すると「ある系の状態が時間の経過に伴って、一定の変動幅を超えない状況が続く」ことだそうです。時間経過とともに、”ある指標”が完全に変わらない状態(Inertia)、一定の幅で変動する状態(Resilience)であれば、持続可能性が保たれているといえます。しかし、一定の閾値を超えたり、下回ったりすると、元の状態に戻らなくなります。これを生態学では”レジームシフト(Regime shift)"と呼びます。一方、政治や経済学的な観点では「持続可能な発展」が求められています。 生態系サービス~シナリオ作成と政策評価~ 2005年には当時のアナン国連事務総長のもと、「Millennium Ecosystem Assessment」報告書が提出されるなど、地球規模の生態系評価の必要性が訴えられました。現在でも、IPCC(国際気候変動会議)やIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)など、様々な国際組織で地球規模での生態系に関する議論が行われています。最近は特に、気候変動でどのようなことが起こりうるかではなく、設定目標を掲げ、その達成ためにはどうするべきかのシナリオを考えましょうという提案がなされています。このため、科学者だけでなく政治家や企業経営者などのステークスホルダーの参加が重要とされています。SDGs(持続可能な開発目標)では、社会、経済、環境に関する17の目標が掲げられています(実はその下に169のターゲットと、231の指標が掲げられています)。各国の取り組み状況はバラバラです。ご講演では、これを社会・経済と環境指標の指標データで可視化したグラフでご紹介いただきました。なお、最近では、生物多様性の新たな世界目標となる「ポスト2020生物多様性枠組(Global Biodiversity Framework)」も掲げられており、経済界への情報提供のためのタスクフォースについてもご紹介いただきました。 湿原生態学的研究 そして最後に、先生のご専門の生態学のご研究成果のひとつである湿原生態系についてお話いただきました。内容は、火山灰降下物が湿原植生にどのように影響しているのか(Hotes et al. 2010, Oikos 119:952-963)。最近では研究効率化のためにドローンを導入し、ミズゴケ湿原生態系の復元・再生に関するご研究を行っているというお話もありました。 当日の参加者は、対面会場22名、オンライン13名の合計35名。ホーテス先生には、日本語でご講演いただきましたが、対面会場は、留学生が多かったため、英語を交えてご講演いただきました。ホーテス先生は日本語も英語も完璧なトリリンガル(母国語はドイツ語、もしかするともっと多言語ユーザー??)で、大変わかりやすくご講演をいただきました。 ご講演後のアンケートでは、「本当に聞き応え面白い内容でした。持続可能な社会というキーワードの講義で、データサイエンスを用いて紹介するのは説得力がありました。(10代・大学生)」や、「ご本人の研究部分がとても興味深かったので、そのことについてもっと聞きたかった。(50代・自営業)」とのご感想をいただきました。

-

2023/12/07

- お知らせ

- 実施報告

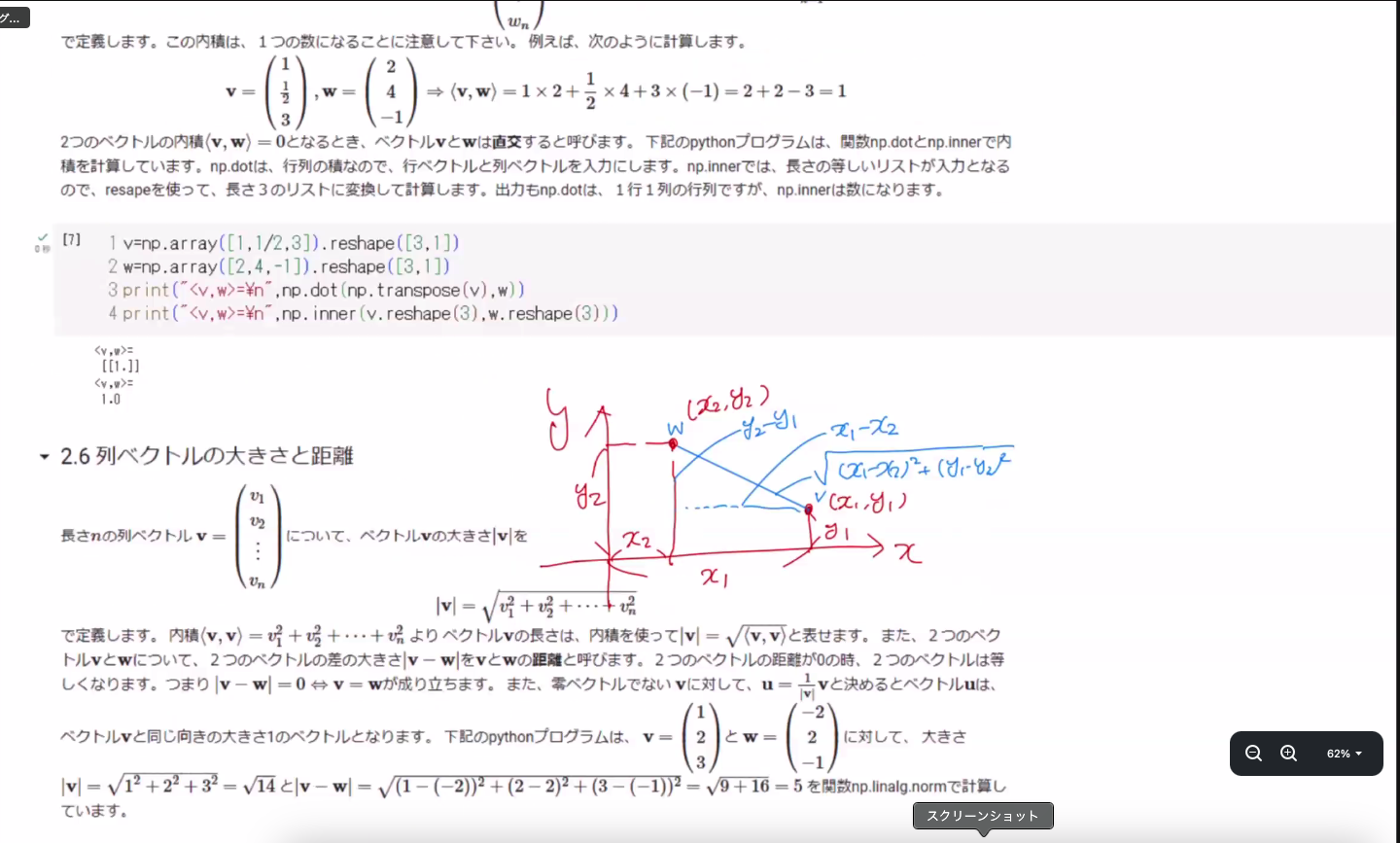

第3~5回講座を実施しました|データ駆動型課題解決スキルセット講座

2023年11月16日(木)に第3回、11月22(水)に第4回、11月30日(木)に第5回の「データ駆動型課題解決スキルセット講座」を実施しました。第3~5回の3回にわたり、数学基礎と統計基礎について、オンライン講義形式で学びました。 本学理学部の脇克志教授が講義を担当し、Google Colaboratoryの教材を用いて説明を受けたあと、受講者は自身のパソコンでデータを読み込み、実際に手を動かしながら学習を進めました。数学基礎では、行列の計算に苦戦する様子も見られましたが、各自で黙々と提示された課題に取り組みました。 第5回講座では、実データを用いて分析手法を学びました。脇教授から、データ分析を行う際に、データの何を見ていくか、テーマ設定が重要であるとお話があり、最初の仮説立てが課題解決の一歩であると感じました。 3回の講座をとおし、データ分析を進めるうえで必要な数学・統計のスキルを身につけ、いよいよ第6回からはグループワークによる実践演習がスタートします。社会人と学生の混合チームをつくり、データから読み取れる情報を基に、課題設定と課題解決に向けて進めていきます。

CATEGORY

TAG

- #スマート農業

- #科学ー政策インターフェース

- #生態系サービス

- #生物多様性

- #持続可能な発展

- #Society5.0

- #講座

- #共同講座

- #データ駆動型

- #SDGs

- #地球

- #菌根菌

- #生成系AI

- #ベクトル

- #LMS

- #オンデマンド教育

- #科学―政策インターフェース

- #湿原生態系

- #情報活用

- #活用事例

- #自動車走行データ

- #テレマティクス

- #データビジネス

- #eラーニング

- #オンデマンド型授業

- #Faculty Development

- #行列

- #DNA

- #植物

- #農学

- #生物学

- #生物間相互作用

- #生物同定

- #バイオインフォマティクス

- #メタバーコーディング

- #DNA解析

- #微生物

- #シンギュラリティ

- #バクテリア

- #蔵王

- #GoogleColaboratory

- #データ分析

- #売上予測

- #マーケティング

- #統計学

- #データ駆動型思考

- #水田

- #かるほく

- #配列データ

- #ゆうキャンパス

- #大学コンソーシアムやまがた

- #単位互換

- #講習会

- #3Dデザイナー

- #JUHYO

- #文理融合

- #山形県

- #ウンチ

- #放射線

- #福島第一原発事故

- #データ科学

- #Wildfires

- #清代寺院

- #画像分析

- #BorealForest

- #入門

- #気管支内視鏡超音波画像

- #肺がん診断

- #統計処理

- #ソーシャルメディア

- #物体検出

- #半導体検出器

- #魚醤

- #飛島

- #放射性物質

- #原発事故

- #超音波画像

- #ディープラーニング

- #音声情報処理

- #ロゴシーズ

- #音声対話システム

- #価値創造

- #シーケンス

- #園地環境

- #統計的機械学習

- #モンゴル

- #人文社会学

- #シカン

- #アンデス

- #日本

- #飼育管理

- #家畜行動

- #水中音声

- #深層学習

- #データサイエンス入門

- #凍霜害

- #イラストレーター

- #GIS

- #機械学習

- #ドローン

- #UAV

- #プログラミング

- #人工知能

- #ChatGPT

- #座談会

- #地質学

- #考古学

- #ベイズ統計

- #森林管理

- #演習

- #学内限定

- #サイエンスイラスト

- #セミナー

- #講演

- #オープンデータ

- #古墳時代

- #弥生時代

- #ランバイェケ

- #土器

- #年代分析

- #放射性炭素

- #14C

- #データサイエンスカフェ

- #高等学校

- #情報教育

- #講演会

- #FD

- #ガンマ線バースト

- #データサイエンス

- #宇宙物理学

- #AI

- #音楽

- #作曲

- #森林生態

- #音楽創作

- #キャリアパス

- #資質

- #イベント

- #人材育成

- #NPO法人小さな天文学者の会

- #星空案内人

- #宇宙物理学理論

- #星のソムリエ🄬

- #化学

- #科学

- #学生時代

- #スキル

- #就職

- #技師

- #データエンジニア

- #スポーツ

- #芸術

- #STEAM

- #3D

- #エクステンションサービス

- #文化

- #歴史

- #宇宙

- #データサイエンティスト

- #ボーンデジタル地域資料(BDRM)

- #デジタルアーカイブ

- #歴史教育

- #まちづくり

- #リスクコミュニケーション

- #歴史資料の救済

- #資料防災

- #アーカイブ

- #文化遺産

- #仕事

- #エンジニアリング

- #DX

- #キャリアセミナー

- #Fusion360

- #3Dモデリング

- #3Dプリンター

- #MATLAB

- #Python

- #キャリア

- #魅せる

- #伝える

- #画像生成AI

- #研究発表

- #科学イラスト

- #進路

もっと見る

ARCHIVE

2024年

2023年

- 2023年12月 (5)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (11)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (6)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (8)

- 2023年4月 (9)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (7)

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年